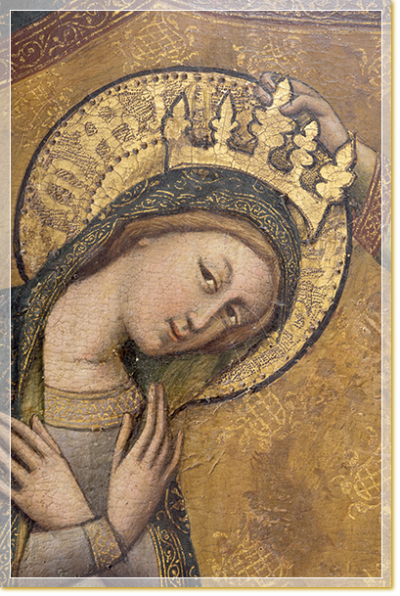

La Benedetta tra le Donne e alcune figure femminili dell'Antico Testamento

MIRIAM la sorella di Mosè e Aronne.

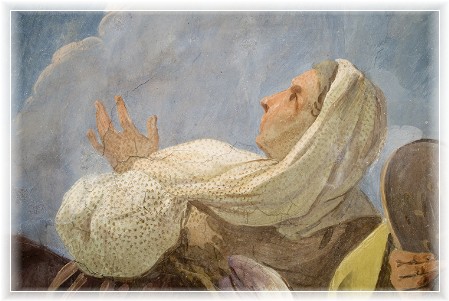

La

scena presenta tre rilevanti figure, questa volta unite dal vincolo della

parentela e dalla contemporaneità degli eventi narrati. In un unico spazio. Assisi

sopra nuvole spumeggianti, al centro è raffigurato Mosè con in mano le

tavole della legge. Alla sua sinistra, in posizione arretrata, un sacerdote identificabile con il fratello

Aronne e alla sua

destra una figura femminile volta di profilo,

lo sguardo levato verso l’alto, quasi disinteressata agli altri due. Credo vada identificata con Miriam la sorella

di Mosè.

Maria, la sorella

di Mosè e Aronne, profetessa anch’essa, ha un ruolo importante per la vita stessa di Mosè.

È la giovane che assiste nascosta al

ritrovamento di Mosè da parte della principessa egizia.

Suggerisce alla principessa di cercare una donna

per allattarlo e lo riporta così alla madre che lo allatterà per tre mesi. In qualche modo dona la vita a Mosè, è

artefice della sua salvezza consentendogli non solo di vivere,

ma di nutrirsi del latte materno.

Veglia sulla buona riuscita dell’impresa tentata dalla madre

(altra coraggiosissima donna che per dare la vita al figlio rischia anche di

ucciderlo), vigila nascosta tra i giunchi, interviene al momento opportuno. È Presenza discreta

e determinante[1].

La parola essenziale con la quale incontriamo

Miriam è essa stessa pregna di valori: “La

sorella del Bambino si pose ad osservare da lontano

che cosa gli sarebbe accaduto” con queste parole la Scrittura presenta

Miriam che vigila sulle rive del Nilo, silenziosa e attenta agli eventi, pronta

nell’intervenire. Cosa che farà al momento opportuno.

Questi dettagli

pongono ancora più in risalto

la Fede di Miriam che osserva

da lontano quando le sue profezie sembrano

svanire e in molti le rinfacciano le sue false predizioni.

Lei osserva fiduciosa.

La stessa Fede sembra accompagnare le donne di Galilea

e la Madre di Gesù la quale crede alla rivelazione

di un grande evento che si realizzerà attraverso di lei e lo vede poi svanire,

distrutto dagli eventi storici ove al posto del Regno c’è la croce. Eppure, resta ferma sotto la croce come

Miriam che osserva da lontano mentre il fratello sta per

essere inghiottito dalle

acque del Nilo.

Miriam e Maria:

senza la prima non ci sarebbe

stato Mosè, senza Maria non sarebbe

stata possibile l’incarnazione.

La nostra raffigurazione evidenzia una molteplicità di significazioni che portano a capovolgere la preminenza dei ruoli.

Obiettivamente Mosè giganteggia al centro della scena e Aronne, voce di Mosè, esercita il suo ministero, rivestito degli abiti sacerdotali. Miriam è apparentemente figura marginale

rispetto a Mosè, l’uomo che tiene in mano la legge. Miriam però rappresenta

colei che ha saputo guardare da lontano, che è andata oltre la legge e seguendo l’intuizione del suo cuore ha salvato

Mosè dalle acque e con questo suo gesto ha

reso possibile la salvezza di un popolo. Miriam, nel suo splendido isolamento, sembra

disinteressata alla “legge” incisa nella pietra. Vive assorta,

guarda lontano, e il suo sguardo

incrocia quello dell’Assunta.

Nel nostro affresco

è possibile evidenziare quel ruolo che di fatto la scrittura le ha sempre

dato e che altrettante volte è stato relegato all’ombra degli eventi che videro

protagonisti i due fratelli.

[1]

Maria compare altre volte nella Scrittura. Ancora in Esodo (15,20) dopo che il mare si è richiuso

sull’esercito del faraone

“Maria, la profetessa, sorella di Aronne” prese il timpano e assieme alle donne con altri timpani

cantarono e danzarono.

(ancora un ruolo propositivo. Il ringraziamento, il canto di

ringraziamento, scaturisce

da una donna. La prima a ringraziare per il dono della vita.) in Numeri 12 è narrata la

contestazione

di Maria e Aronne verso la scelta di

Mosè di sposare una donna Etiope e la punizione di Maria poi “graziata” per

intercessione Mosè. In Numeri 26,59

è riportata la genealogia della famiglia. La madre, nata in Egitto,

generò ad Amram “Aronne, Mosè e Maria loro

sorella”

Abigail, La Prudente E Saggia.

Nel sesto riquadro

incontriamo Davide facilmente identificabile per lo strumento a corde con cui sembra intonare i suoi Salmi.

Alla sua destra un uomo con gli occhi volti verso

il cielo: è Isaia. Lo riconosciamo per l’asta che tiene tra le mani che, vista

da vicino, si rivela dentata. È la sega di legno con la quale, stando ad un’antica tradizione, il profeta fu martirizzato da Manasse117. A sinistra di Davide una figura

femminile seduta su un trono di

nuvole che l’avvolgono. Tiene sulle ginocchia

un vassoio colmo di quelli che possono essere dei pani. Credo non ci si

possa sbagliare identificandola con Abigail, moglie di Nabal.

Ancora una donna protagonista. Abigail che impedisce

ad un grande re di farsi giustizia con le proprie mani. Davide non è

ancora il re. Provocato dal marito di Abigail, il malvagio Na- bal,

marcia contro di lui con i suoi uomini. Abigail

viene a conoscenza del prossimo

scontro e decide d’intercedere

presso Davide, rinunciando a parlarne al marito. Corre incontro a Da-

vide, si prostra con la faccia davanti

a lui, offre i suoi cibi per i suoi uomini e impedisce lo spargimento di sangue ricordando a Davide che nel giorno in cui sarà fatto re, non “sia d’angoscia o di rimorso al tuo cuore questa cosa: l’aver versato invano il sangue e l’aver

fatto giustiza con la tua mano”.

(1, Samuele 25,31).

La storia è ancora una volta nelle mani di una donna. Con la sua saggezza

e capacità operativa

(evitando impossibili discussioni con il marito, ma agendo) aiuta Davide

a non farsi giustizia

da solo, a non macchiarsi di sangue.

DEBORA, LA PROFETESSA.

Debora, un’altra donna da

collegare a Giaele, raffigurata lì accanto, ma separata a sottolineare la

centralità avuta anche verso Giaele.

Debora ordina a Barak di preparare l’esercito per attaccare Sisara e i suoi novecento carri da guerra.

Barak accetta solo se la profetessa sarà al suo fianco. Debora promette, ma avvisa anche che in questo caso Sisara

sarà messo nelle mani di una donna (Giudici, 4, 9 – 10). La donna sarà Giaele nella cui tenda Sisara

troverà rifugio e poi anche la morte, come vedremo presentando Giaele raffigurata assieme a Giaele e Ester. La separazione di Debora da Giaele

consente di accentuare la centralità di questa Madre

d’Israele. Debora,

Giudice e Profetessa, sedeva sotto la palma

che è poi l’elemento iconografico che la contraddistingue. Debora è l’esempio di donna forte che ridona dignità ad Israele dopo il suo arrivo

nella terra promessa.

GIAELE (guerriera e politica?).

Giaele, ricalca un episodio simile

a quello di Giuditta,

descritto nel libro dei Giudici e

coordinato dalla profetessa Debora che esaminiamo a parte.

Sisara, agli ordini del re

di Canaan, muove contro Israele con un potente esercito. Debora, ispirata dal Signore, chiama

Barak e lo mette

a capo dell’esercito che marcerà

contro Sisara. Barak tentenna

e accetta di guidare l’esercito solo se Debora lo accompagnerà.

Debora accetta, ma avvisa

Barak che il Signore metterà “Sisara nelle mani di una donna”. Barak sconfigge

l’esercito di Sisara e i suoi carri da guerra, ma Sisara fugge e trova rifugio sotto la tenta di Giaele, il cui sposo era un suo alleato.

Giaele gli offre ospitalità, ma poi mentre lui dorme, prese un picchetto della tenda, prese in mano il martello, venne pian piano a lui e gli conficcò il picchetto nella tempia, fino a farlo penetrare in terra. (Giudici 4,21).

GIUDITTA.

Ad essa l’onore di uccidere Oloferne,

il potente generale

di Nabuconodosor, e salvare il suo popolo che, ormai

disperato, aveva posto un termine all’Onnipotente: ancora cinque giorni e poi la resa a Oloferne. Giuditta, mostrandosi sapiente, richiama

gli anziani rilevando che non è in loro potere

mettere alla prova il Signore. Mostrando un’assoluta fiducia

nel Signore aspetta

la salvezza che viene da lui che è anche padrone di non concederla. Usa infine il poco tempo

“concesso” dagli uomini a Dio perché intervenga e salvi Israele dall’invasore,

per mettere a punto un suo piano

operativo per sconfiggere il potente

esercito di Oloferne. Giuditta, bella d’aspetto

e molto avvenente

nella persona (Giuditta 8,17). La bellezza è intesa come la rifrazione esteriore di una bellezza più intima. Essa incarna

anche la Sapienza,

conosce e osserva la legge mosaica, dà una giusta

interpretazione dei castighi: è a fine di correzione che il Signore castiga coloro che gli stanno

vicino.

Una convinzione profonda risiede

in Giuditta: essa sa

che la salvezza del popolo dipende dalla fedeltà assoluta alla legge del

Signore.

Poi la preghiera prima dell’azione. Giuditta è strumento di Dio come Mosè.

Come Miriam che, dopo il l’attraversamento

del mar rosso, eleva un canto al Signore, anche Giuditta, quasi novella Miriam,

dopo l’impresa prende in mano degli strumenti musicali e le distribuì alle

donne che erano con lei.

Giuditta, pur essendo una donna

ricca, è una vedova, ai margini della società

del tempo. La sua

debolezza, ricca solo di Dio, la rende capace di sconfiggere il potere.

ESTER. (mediazione politica

preparata dalla preghiera)

Ester, la terza donna

della composizione, lavorerà

anch’essa per la salvezza del Popolo, ma lo farà impetrando la grazia dal suo

Re facendo emergere le prove di un

raggiro perpetrato da cattivi consiglieri a danno del Re e del popolo ebreo. Anch’essa

prima dell’azione si affida

alla preghiera per trovare

in essa il giusto equilibrio e poter così presentare

al meglio la causa al re. Prima dell’azione la purificazione, quasi a sottolineare che l’azione è conseguenza di un cammino di fede.

Tanto in Giuditta che in Ester, e ancora

con Giaele, la vita di Israele dipende da una donna. Giuditta e Gialele assolvono il compito

attraverso un’azione cruenta, Ester attraverso la preghiera e, in quest’atto, è

stata vista una possibile prefigurazione di Maria. Al di là di queste interpretazioni resta fondamentale il ruolo riservato

alla donna che, in vari modi dona la vita al suo

popolo. Ora salvandolo dai nemici esterni, tal altra aiutando la vita dei suoi figli migliori.

Achior (?)

Il personaggio,

apparentemente marginale nella

storia di Giuditta, negli anni in cui Milani dipingeva la cupola godeva di un indiscusso prestigio grazie ad

un oratorio di Pietro Metastasio musicato nel 1771 anche

da Mozart (Betulla liberata),

incentrato sulla storia di Giuditta e Oloferne. Oloferne non compare,

ma i dettagli della decollazione sono raccontati da Giuditta.

Deuteragonista della storia

è Achior che, dopo l’impresa di Giuditta, si converte

e inneggiando al Signore canta l’aria “Te solo adoro mente infinita,

fonte di vita”.

principe Ammonita Achior, alleato

di Oloferne, che su richiesta del condottiero,

spiega che il popolo di Israele, se si è mantenuto fedele

ai principi del suo Dio, è

praticamente invincibi- le. Oloferne, sdegnato, lo caccia

e lo mette nelle mani di Israele.

Interrogato dagli israeliti

espone le sue vicende

e il suo racconto permetterà a Giuditta di elaborare la sua strategia per entrare nella tenda di Oloferne. Davanti

alla vittoria di Giuditta che porta con se la testa di Oloferne,

Achior si gettò ai piedi di Giuditta pieno di riverenza per la sua persona.

RACHELE CON BENIAMINO.

Alla destra di Giacobbe

un’altra figura maschile

dall’aspetto giovanile e alla

sua sinistra due donne e un bambino. Potrebbero essere le due sorelle

e sue mogli, Lia e Rachele.

Tra

queste primeggia la prima

figura che tiene a se un fan ciullo in piedi. Dovrebbe essere

Rachele con Beniamino, il fanciullo

per la cui nascita sacrifica la propria vita. Il ragazzo alla destra di Giacobbe, a

questo punto, non può che essere il primo figlio di Rachele: Giuseppe. Se questa è la

lettura è evidente che la rappresentazione, sia pure

introdotta da Giacobbe, ruota attorno a Rachele, mentre Lia, pure madre di molti

figli di Giacobbe, sfuma tra le nuvole. Rachele che è vista da Geremia

quale madre di tutto il popolo

di Israele112, è donna

amata da Giacobbe. Un amo- re che lo costringe a lavorare quattordici anni per il suo ri-

scatto e, a differenza

dei tan- ti matrimoni

“contrattati”, è storia d’amore tra due giovani che si incontrano e si amano.

Ma Rachele è sterile, a differenza di Lia, prima moglie di Giacobbe,

avuta con l’inganno, che gli dona molti figli. E Rachele vive nell’attesa del dono della

maternità e alla fine sarà madre di Giuseppe e poi muore partorendo il secondo

figlio: Beniamino. Una “maternità dolorosa”

simile a quella di Maria, l’Assunta. Così come simile a Maria è la sua

riconosciuta maternità del popolo d’Israele, ricordata da Geremia. Anche quella della Vergine sarà maternità non solo del Cristo,

ma di tutta la Chiesa.

Per Lia la maternità

è naturale, per Rachele è un dono cercato

e faticoso. Il dipinto, se è giusta la lettura proposta, è quasi una visione

che mette in risalto la maternità di Rachele, ancora

“viva” con stretto

a sé il vispo Beniamino. Nuovamente l’attenzione si sposta dal personaggio in primo piano ad una donna

che introduce il mistero

della vita. Uno schema che tornerà a rivivere nel riquadro

successivo con raffigurato il “sacrificio di

Isacco”.

RUT, la straniera.

Noè, Giosuè e Rut. La storia

biblica comincia dall’arca, primo simbolo

dell’alleanza tra Dio e gli uomini. Noè al centro

e in alto; alla sua sinistra un personaggio in armi; alla sua destra

una donna distesa sulle nubi che poggia il fianco su dei covoni di grano. In basso al centro

un angelo che tiene in alto con la mano sinistra la falce

e poggia la destra su delle spighe di grano.

Chiara l’immagine di Noé accanto all’arca su un alto monte nel momento in cui la colomba

torna ad esso con il ramoscello d’ulivo. Intorno al tema

dell’arca dell’alleanza, ora figurata in Noè si giustifica la figura dell’uomo in armi in basso a destra di chi

guarda. Sullo scudo è raffigurato un sole. Possibile

iconografia per Giosué

il condottiero al quale Dio permise di rallentare

il cammino del sole con la sua preghiera88. Questo

il segno, ma la sua figura,

in questo caso, è credo simbolo dell’uomo che fa passare l’arca dell’alleanza nella terra promessa. Ancora un riferimento al popolo in cammino mentre

le acque del Giordano si

aprono per consentire all’arca di attraversare il fiume. Dall’arca di Noè all’arca del Signore. Dunque, il possibile legame è nell’arca

dell’alleanza, prefigurazione della nuova alleanza

per raggiungere la quale occorrerà

la fides di Maria, il sapersi

fidare di Dio. In questa prospettiva trova giustificazione e diventa il punto di riferimento innovativo la figura

femminile sulla sinistra. Giosuè

è il condottiero fedele alla voce del Signore che gli parla, Dall’altro lato la

figura femminile che poggia sopra le messi mature può essere identificata con Rut. La

donna che non parla con il

Signore, ma si fida del Signore e la cui fedeltà è vissuta in maniera

operosa. La sua fiducia viene

ricompensata.

La sua storia è quella di una sposa che vive con

il marito lontana da Israele. Perduto il marito resta con la madre dello sposo condividendone

la sorte e affidandosi al Signore. Torna

così a casa della suocera, in Israele e qui acquista grazia agli occhi di Dio e

è ben accolta da un suo lontano parente che la incontra mentre spigolava nei

campi dietro ai mietitori. Torna a casa piena delle messi donate dal padrone che poi la sposa.

Essa mostra come il Signore volge il suo sguardo anche verso lo straniero accogliendolo in seno al suo popolo. La prima scena attraverso tre personaggi identificati per la loro iconografia,

racconta il passaggio dalla fedeltà

di un popolo alla fedeltà del singolo. Dalle guerre spesso cruente e sanguinarie

di Giosuè, alla delicata storia di una donna che si fida di Dio, posta quale

prosecuzione dell’alleanza. La prima arca, l’arca dell’alleanza traghettata da Giosuè, la Fiducia di chi ha creduto senza vedere e si è convertita grazie alla testimonianza della suocera e del marito. Un

salto di qualità: dall’osservanza della legge

che porta

in cambio la vittoria sui nemici,

alla Fiducia nel Signore

che porta la pace nel cuore

di Rut. Con un procedimento che sperimenteremo altre

volte in questo ciclo, il compimento della simbolica narrazione ha per protagonista una donna. Apparentemente un personaggio meno importante rispetto ai giganti come Noè e Giosuè,

eppure in essa trova compimento il cammino

della storia.

Al centro l’angelo che

con la falce e le spighe riprende e

accompagna il lavoro di Rut,

sottolinea ulteriormente la centralità della figura femminile.

REBECCA E SARA.

Abramo e Isacco,

in primo piano

e con gli occhi volti

al cielo, stupiti e grati, sono raffigurati nel momento

in cui ascoltano la voce dell’angelo che sospende il sacrificio di Isacco richiesto da Dio. Non c’è ombra di dramma e lo stesso

agnello sembra

tranquillamente accovacciato su un fuoco che non brucia. Ma la scena si arricchisce di due figure femminili, in secondo piano, eppure portanti nell’economia della raffigurazione.

Proviamo ad identificare la prima, con in mano un bastone, segno di comando, con Sara, moglie di

Abramo. Donna che con Abramo condivide tutta la vita e nella tarda età, quando a Sara era cessato ciò che avviene regolarmente alle donne114 per intervento di Dio avrà da Abramo

il figlio Isacco. Sara non riesce a credere alla

promessa di Dio. Il miracolo si compie non contro la volontà dell’uomo, ma contro ogni speranza umana. I tre uomini che appaiono davanti alla tenda di Abramo nell’ora

più calda del giorno, riconosciuti da Abramo come messaggeri

di Dio, “annunciano” la prossima nascita di un figlio. In Sara e nello

stesso Abramo c’è diffidenza e incredulità, non c’è il fiat di Maria. Ma Dio mostra pazienza e

conferma la promessa. L’altra donna è quasi certamente Rebecca, la sposa di Isacco. Di

fatto quando Isacco

sposerà Rebecca Sara è già morta. Rebecca

che in tre passaggi successivi del testo biblico

è presentata come Vergine, sposa e madre. Anche Rebecca è sterile, come Sara, e anch’essa

ottiene da Dio il dono della maternità. Rebecca avrà due figli Esaù e Giacobbe. È nota la storia tra Esaù e Giacobbe per la primogenitura e

il ruolo avuto da Rebecca nel favorire

Giacobbe, raffigurato nel precedente riquadro che rincontrerà poi Esaù

ricomponendo l’unità della famiglia. Essa rappresenta la continuità

femminile. Non a caso Isacco introdusse Rebecca

nella tenda che era stata di sua madre Sara e Isacco

trovò conforto dopo la morte della madre. Questa continuità è ben espressa dall’incontro – mai avvenuto -

tra le due donne. Come se fosse Sara a presentare il figlio a Rebecca indicandolo con la mano e rendendo

così visibile un legame già rilevato dal Testo Sacro quando Isacco, introducendo Rebecca

nella tenda che era stata di Sara,

di fatto la insedia al suo posto.

Due donne trasmettono la vita

in modo straordinario per intervento

di Dio che agisce sulla loro sterilità

e, nel caso di Sara, con un “annuncio” che ha fatto ricordare quello testimoniato nel vangelo

di Luca. Si fronteggiano due rappresentazioni che incarnano

altrettanti valori: da un lato l’obbedienza di Abramo e dall’altro il dono di Dio a Sara e

Rebecca. Sara raffigurata con in mano quello che sembra il bastone del comando che sarà ceduto a Rebecca

nel momento in cui, rallegrando Isacco,

prenderà il posto della

Madre occupandone la tenda.