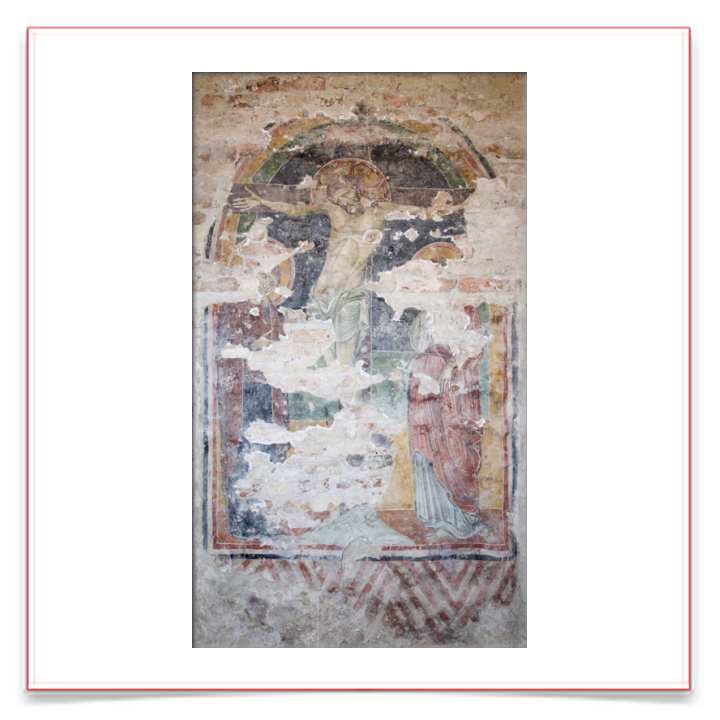

Un possibile Giunta Pisano nella ritrovata cripta di san Colombano a Bologna - San Colombano - la Crocifissione

Menu principale:

Un possibile Giunta Pisano nella ritrovata cripta di san Colombano a Bologna

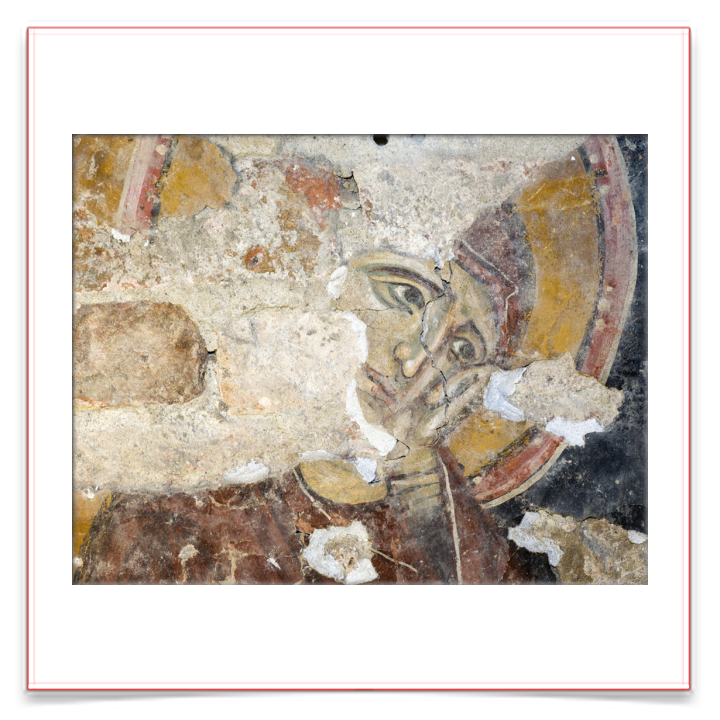

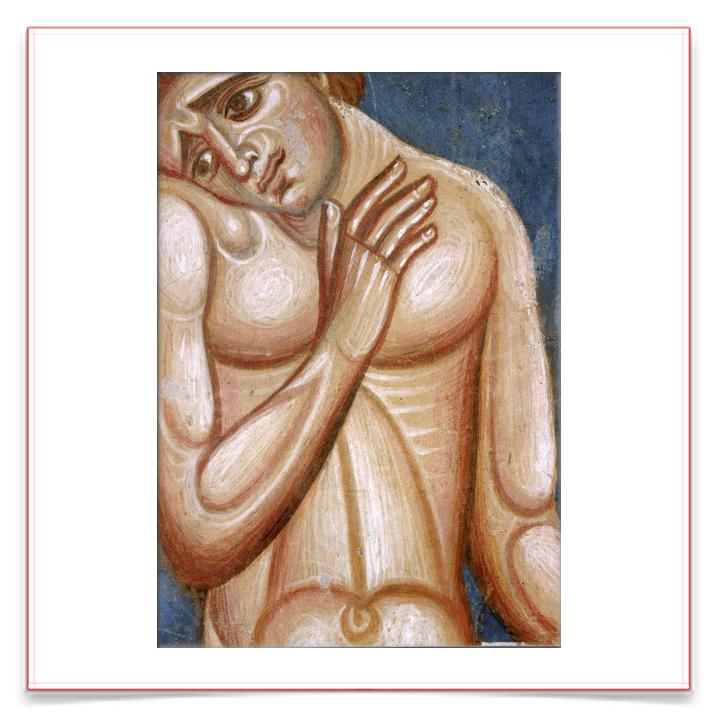

Il ritrovamento di una crocifissione - una crocifissione, non un crocifisso - nella rinvenuta cripta di San Colombano a Bologna, apre nuove possibili riflessioni sulla presenza fisica di Giunta in città e su suoi rapporti con la pittura romana. Credo sia innegabile che i riferimenti stilistici di questo ritrovato lacerto, rimandino a Giunta e ad un particolare momento del suo percorso artistico da collocare tra la croce in Santa Maria degli Angeli ad Assisi e il crocifisso in San Domenico a Bologna.

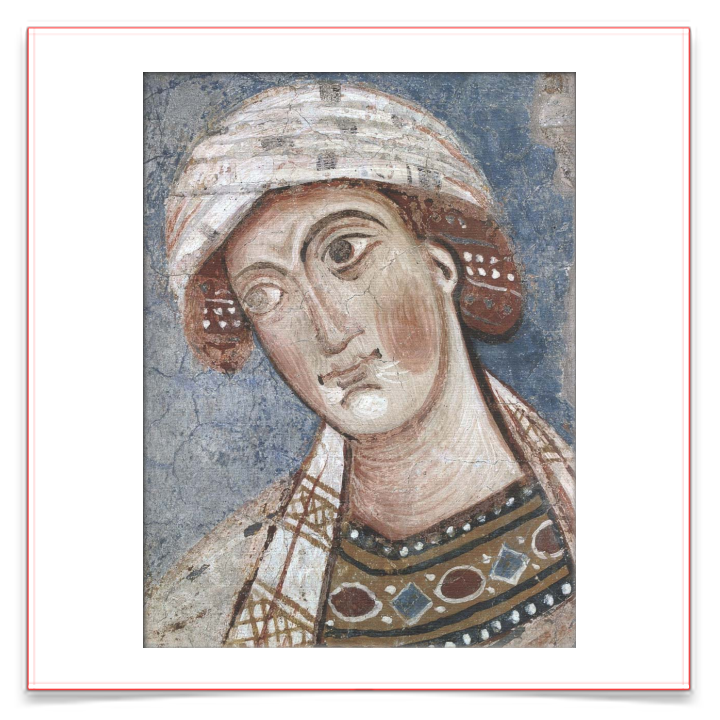

Capisco che l'enunciato andrebbe approfondito attraverso uno studio articolato, in grado di giustificare la discussa cronologia delle opere firmate dal maestro pisano e di individuare i supposti rapporti con la coeva pittura romana. È stata Andreina Draghi in ultimo a puntare l'attenzione, nell'aula dei Santi Quattro coronati, su un gruppo di figure che mostrano profondi legami con la pittura di Giunta Pisano al punto da far supporre la stessa presenza di Giunta nel cantiere romano o una profonda assimilazione dei suoi modi (1) . Un legame tra Giunta e il terzo maestro di Anagni, protagonista delle pitture romane, era già stato intuito da Boskovits (2). La Draghi nel ribadire il collegamento, cede poi alla tentazione di fare di Giunta il "maestro" che non può che insegnare alle maestranze romane. Si corre così il rischio di far derivare da Giunta quella che può essere stata un'innovativa ricerca che il terzo maestro d'Anagni ha modo di condurre su vaste superfici affrescate. Giunta può essersi confrontato con queste esperienze arricchendo la sua "tavolozza" e proiettandola verso innovativi traguardi. La possibile presenza del pittore a Roma nel 1239 (3) - a quella data dovevano già essere iniziati i lavori ai Quattro Santi Coronati - potrebbe aver posto il maestro pisano davanti ad un cantiere di lavoro complesso quale non ci è dato conoscere nella Toscana del XIII secolo.

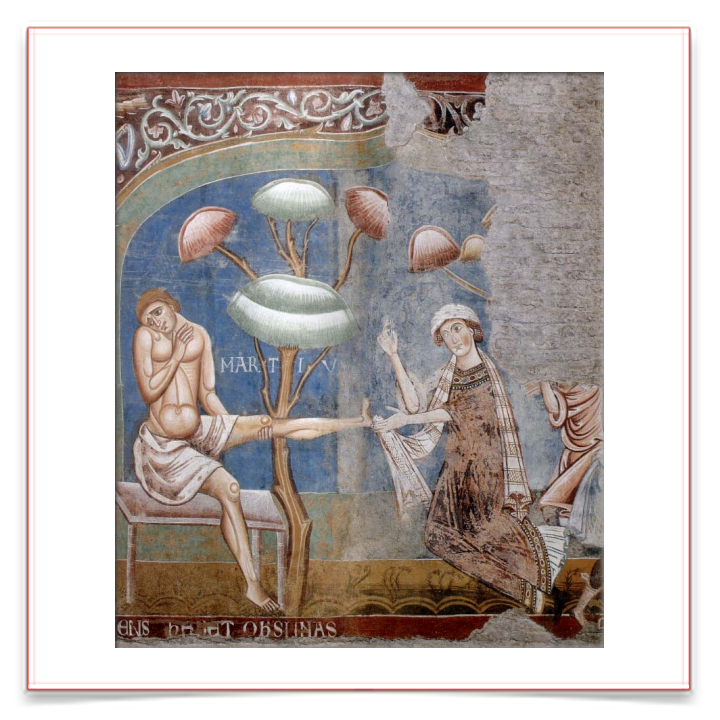

Il pittore potrebbe aver incontrato la pittura romana in un precoce e perduto cantiere nella stessa chiesa di Assisi. Qui, nel 1236, il maestro pisano aveva realizzato il grande crocifisso poi ritrovato, nel 1623, sulla trave del transetto della chiesa superiore. Dipinto successivamente perduto, ma più volte citato da fonti contemporanee al ritrovamento (4). È un'opera isolata o, come vuole Francesco Maria Angeli (5), c'è dietro un consolidato rapporto con frate Elia, incaricato da Gregorio IX di seguire i lavori dell'erigenda grande Basilica francescana? Il corpo del Santo viene trasferito nella chiesa - evidentemente già praticabile - nel 1230 (6). Dietro la veloce esecuzione dell'edificio l'abile gestione di frate Elia e l'impegno, anche economico, di Gregorio IX.

La sensibilità verso le arti del Pontefice romano, protettore dell'ordine da cardinale e vivente Francesco, è nota per i suoi interventi nella cappella di San Gregorio al Sacro Speco di Subiaco - ove ritroviamo quello che al momento sembra la prima raffigurazione del Santo - e nella cripta della Cattedrale di Anagni (7). Qui immediatamente dopo il 1231, a seguito del ritrovamento del corpo di san Magno, si provvede alla decorazione della vasta cripta della cattedrale.

È più che probabile che trasferito solennemente il corpo di san Francesco nella Basilica, evidentemente già officiata nella parte eretta, ci si impegnasse, con altrettanta solerzia, per la realizzazione di una prima decorazione pittorica della quale sopravviveva, al 1623, la croce di Giunta.

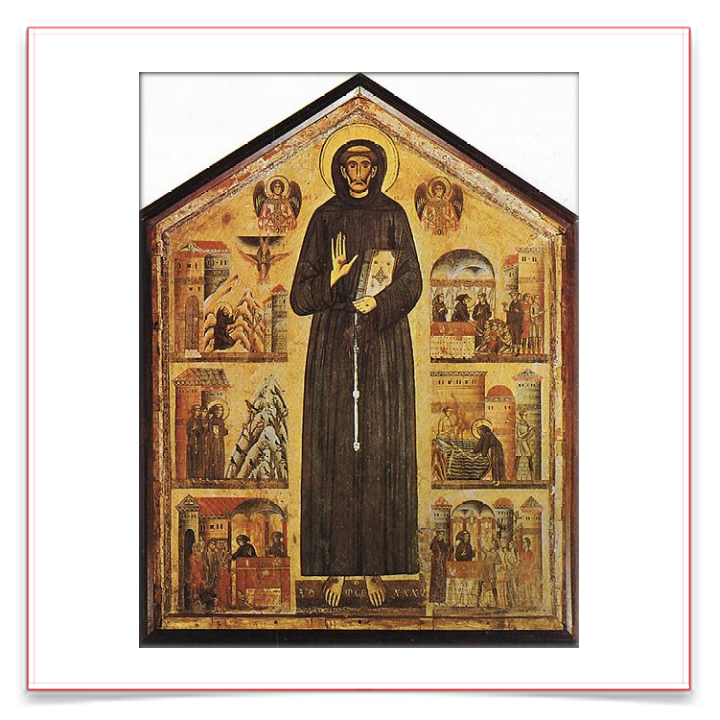

Se questa è la possibile traccia di un primo perduto progetto iconografico, è plausibile che il Pontefice introducesse ad Assisi quelle maestranze romane che aveva visto all'opera tanto a Subiaco che ad Anagni. Nell'articolato cantiere assisiate, queste maestranze, provette e famose per la realizzazione di pitture murali, si incontrano con pittori toscani già impegnati nella realizzazione di icone di Francesco tra le quali, quella certa per datazione di Pescia, che Bonaventura Berlinghieri firma nel 1235.

Un cantiere, se c'è stato, del quale non resta traccia, ma che giustificherebbe il viaggio a Roma di Giunta e consentirebbe di inserire la perduta croce del 1236, in un articolato complesso decorativo. Il ritrovamento dell'affresco in San Colombano potrebbe aiutare l'approfondimento di questo possibile percorso del maestro pisano.