Chiesa di san Francesco - Bologna. Maestro dei Crocefissi Francescani - il restauro in corso - itinerari_bo_rm

Menu principale:

Chiesa di san Francesco - Bologna. Maestro dei Crocefissi Francescani - il restauro in corso

Pinacoteca Nazionale

Sotto la vernice coprente si celano i tanti interventi di restauro di cui, il più recente ha cercato di tamponare gli ultimi danni causati dai bombardamenti che hanno interessato la chiesa nell’ultima guerra.

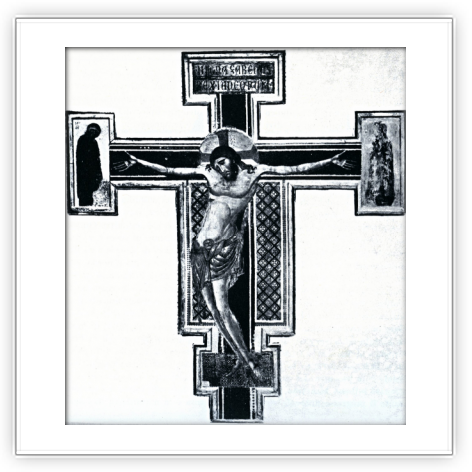

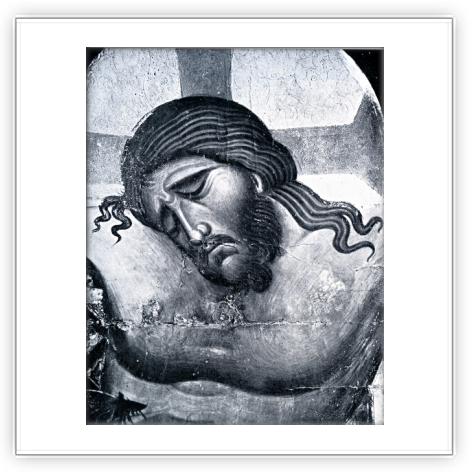

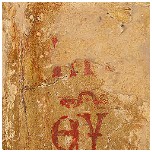

Si riconoscono anche altri interventi eseguiti in epoche imprecisate e alcuni molto antichi. Nell’ultima “caduta”, durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale, l’opera ha perduto parte delle cromie e sono così scomparsi la parte inferiore del volto del Cristo e della Vergine. Un’immagine pubblicata prima di questo evento mostra l’opera ancora integra e mostra anche le lettere che qualificano la Vergine. Sappiamo così che l’ultimo stucco, quello che ha coperto le lettere, è conseguente ai danni bellici.

un importante rifacimento

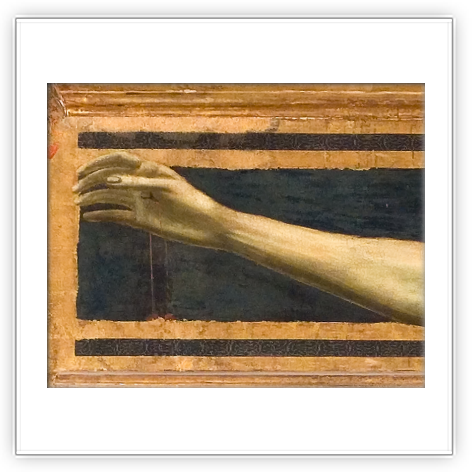

Un’opera così antica e che per secoli è stata punto di riferimento per il culto, ha ricevuto la costante attenzione della comunità che ha custodito il suo punto di riferimento provvedendo ad una manutenzione ordinaria e, in qualche caso, a rifacimenti esteticamente importanti, se reputati necessari. Sono particolarmente vistosi, sulla nostra croce, i grandi chiodi che attraversano le mani e i piedi e il sangue che oltre che a scorrere negli usuali tre rivoli che cadono perpendicolarmente al palmo della mano scivola lungo il braccio del Cristo. Chiodi e sangue sono simboli significanti e non possono subire “variazioni” dettate dall’estro momentaneo dell’artista. Né l’artista medievale avrebbe mai derogato da una regola che era dettata non dalla “tradizione” come possiamo intenderla noi “moderni”, ma dalla regola liturgica, magari non scritta, ma comunque immodificabile.

Il percorso di modernizzazione del canone iconografico del Crocifisso è lento e segue tappe che non consentono improvvise variazioni. La croce del XIII secolo, in tutte le sue varianti e maestri, presenta sempre i chiodi come “fori”, e soltanto con Giotto e con i maestri della prima generazione di giotteschi, appaiono i chiodi – anzi chiodini – nel palmo delle mani. Chiodi “contemporanei, uguali a quelli che è possibile ritrovare sulla carpenteria delle nostre croci. Questo nuovo modello, innovativo, ha bisogno di diventare “tradizione” e per farlo impiega almeno cinquanta anni, forse anche 100. Solo alla fine del secolo XIV la comunità è pronta per un altro passo in avanti e il chiodo è il simbolo di una riflessione sul Crocifisso. Sempre più e in maniera progressiva ci si commuove per il dolore che ha provato l’uomo sospeso sulla croce. Ancora una volta l’immagine serve il pensiero e il dolore viene evidenziato da grandi chiodi, dal sangue. Poi da un volto stravolto per il dolore.

Accade che la chiesa Francescana bolognese, seguendo e forse orientando questa riflessione, propone un nuovo crocifisso che entra a far parte dello spazio sacro. La croce di Giovanni da Modena, anch’essa oggi in Pinacoteca (n. 4 del nostro percorso). La croce mostra chiodi grandi, molto simili a quelli che ritroviamo sul nostro crocifisso del XIII secolo. È più che probabile che ripetendo un’operazione già sperimentata nella croce poi trasferita nella chiesa di s. Maria del Borgo (n. 1 del nostro percorso), sia intervenuti sulla nostra croce in questa occasione. Un nuovo segno va a rilanciare la devozione alla croce. Probabilmente nello stesso momento si sente la necessità di aggiornare un antico punto di riferimento. Ritrovare nell’antico segno un simbolo (i chiodi) che è rappresentativo della nuova immagine, significa incardinare il contemporaneo nel lungo solco della tradizione e aiuta a traghettare il cristiano verso le nuove devozioni.

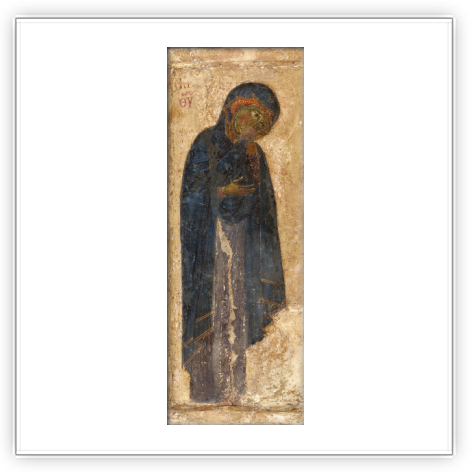

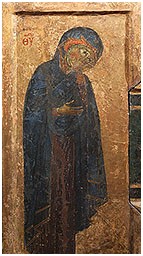

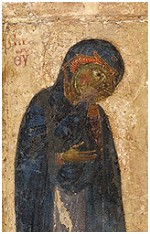

la situazione conservativa sul terminale con la Vergine

Il terminale della Vergine è l’unico ad essersi conservato. Il san Giovanni è andato perduto. È stato sostituito con un “ricalco” dell’immagine mariana. Dalla foto antica però, se vediamo bene dalla riproduzione fotografica tratta da un libro a stampa, si vedono i diversi collegamenti alla croce dei due terminali. Giovanni presenta un innesto regolare perpendicolare all’asse orizzontale della croce. La Vergine viceversa è innestata con un attacco a cuneo. Probabilmente è il segno di un antico rimaneggiamento.

Sul fondo della tavola si distinguono due stucchi diversi e uno di questi, aveva coperto del tutto le lettere rosse su fondo oro in alto a sinistra, con le iniziali della Madre di Dio. Nell’immagine pubblicata nel 1920 le lettere appaiono del tutto visibili. È evidente che l’intervento di restauro in cui sono state coperte è successivo. Quasi certamente si tratta dell’intervento eseguito subito dopo la guerra

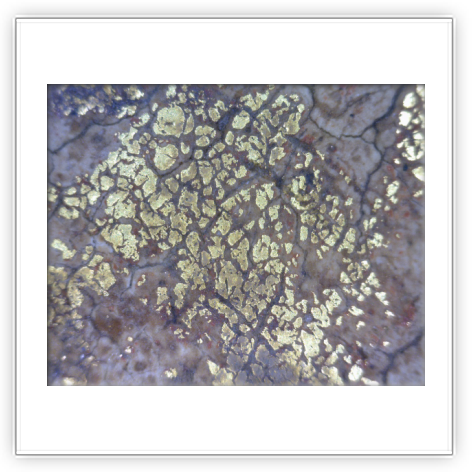

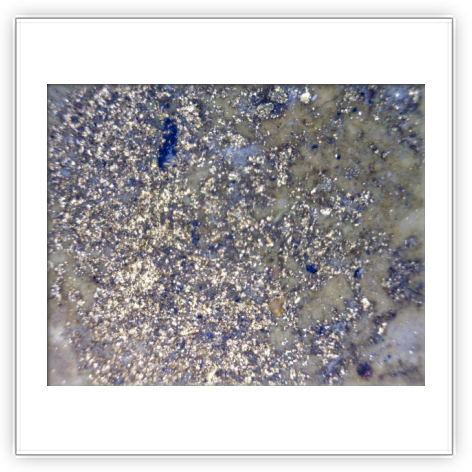

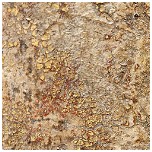

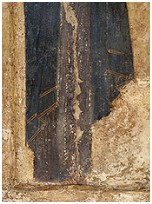

Anche il fondo d’oro presenta, tra gli altri due interventi successivi: il più antico è la classica foglia d’oro stesa su una preparazione rossa. Questa prima stesura è stata integrata o del tutto rifatta, in epoca successiva con dell’oro dato a pennello. Le foto al microscopio mostrano chiaramente le due stesure rintracciate accanto alla tunica della Vergine, in basso e in prossimità di una vasta lacuna del supporto che ha comportato un rifacimento dello stucco con perdita degli strati originari.

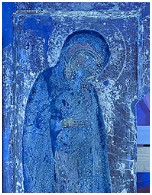

L’immagine della Vergine presentava anche dei vistosi sollevamenti della tunica e del maphorion. dovuti al distacco dal supporto della tela che, in origine, era stata avvolta alla tavola per prepararla a ricevere la pittura. Al momento è stato riappianato questo movimento ed è stata rimossa la spessa vernice coprente, quasi certamente stesa dopo l’ultimo intervento di restauro. Sono poi state effettuate delle riprese ai raggi Ultravioletti e agli infrarossi. Gli ultravioletti mettono in evidenza la doppia stesura di colore che, in un certo momento della vita dell’opera, ma in epoca molto antica (lo deduciamo dal tipo di rifrazione degli UV), è stata oggetto di una sistemazione cromatica rilevante. Questa seconda stesura ha poi reagito all’azione di una fonte di calore (non identificata) raggrumandosi e mostrando oggi una miriade di perline praticamente sull’intera superfice. Chiariremo la natura di questa trasformazione durante l’intervento di restauro che proseguirà dopo l’esposizione.

Particolarmente vistosa la lacuna longitudinale che attraversa l’abito mariano, stuccata almeno in due diversi interventi che si allarga al centro, all’altezza della mano, interessando anche il polso del tutto rifatto sul nuovo supporto.

un particolare nascosto

Al pari dell’iniziale mariana, celata in alto da uno stucco, in basso, un altro stucco posto a rinforzo della cornice inferiore, riservava una bella sorpresa. Progressivamente è riapparsa la scarpetta rossa della Vergine.

... per vederla meglio